有些字看起來很簡單,一時間遇到還未必知道怎麼唸。又是拜學生所賜,這學期又長見識了。

此芩非比芹,但就念法來說還真是一樣。艸字頭的「芩」有邊讀邊,遲早該猜到念ㄑㄧㄣˊ,音同「琴」、「勤」、「秦」。習字如金的許慎對此只說了部首與念法,並從《詩經》引了例句:「食野之芩」。查了一下,《詩經》裡較完整的字句是「呦呦鹿鳴,食野之芩」,即使沒細查原義,大致的意思也不脫鹿所吃的是原野蔓生之草。《說文解字注》稍微補充道,「芩艸莖如釵股。葉如竹。蔓生澤中下地鹹處...牛馬皆喜食之」。以上說明,後來都收進《康熙字典》。但這麼說還是很難有個清楚概念,到底這草跟一般雜草有何不同。網路資源《漢典》的說明頂多聊備一格,說那是蘆葦一類的植物。嗯,那不就是雜草嗎...

不過還有另一種芩。或許許慎的那個時代還沒有,後來有黃芩這麼個中藥問世了。講到中藥,就要問問李時珍了。《本草綱目》提到黃芩「根苦」,維基也這麼說,黃芩是以根部入藥,味苦。黃芩很神,根據《本草綱目》,它能治的病症包括:男子五勞七傷、消渴不生肌肉,婦女帶下、手足寒熱、胸部積熱、膚熱如火燒、吐血、鼻血、下血、安胎清熱、產後血渴,飲水不止等。看來既能降火氣,又能安胎補血,而且性寒的植物成藥草後竟能安胎補血,未免太奧妙。

當然,黃芩怎麼服用、該搭配哪些中藥服用,還是要問過中醫師的。這裡還有件事很好玩,黃芩其名不知是從根部或藥草的成色而來,但黃芩的葉子卻是藍紫相間的顏色。

但無論是黃芩、藍芩還是紫芩,我相信我在原野間遇到也是認不出來。倒是想問問這位同學的爹娘,取這名的用意是想讓孩子將來當醫生嗎?

10月 27, 2016

10月 15, 2016

2016 CNEX影展 人流兩帖

漂移的夢 (Migrant Dreams, 2016)

來自加拿大的作品《漂移的夢》,探討關乎當今世界大概所有國家的議題:跨國移工。位於安大略省的農業小鎮Leamington為加拿大最重要的番茄產地,也有北美洲規模最龐大的溫室。為了因應龐大的勞力需求、也為了降低勞動成本,Leamington近年開始引進短期移工,來自印尼、牙買加、其他中南美洲國家的廉價勞工,遠赴加拿大、落腳在Leamington的溫室中短期工作一至兩年。

來自加拿大的作品《漂移的夢》,探討關乎當今世界大概所有國家的議題:跨國移工。位於安大略省的農業小鎮Leamington為加拿大最重要的番茄產地,也有北美洲規模最龐大的溫室。為了因應龐大的勞力需求、也為了降低勞動成本,Leamington近年開始引進短期移工,來自印尼、牙買加、其他中南美洲國家的廉價勞工,遠赴加拿大、落腳在Leamington的溫室中短期工作一至兩年。

10月 08, 2016

2016 CNEX影展 網路兩帖

非官方組織視納華人(CNEX)很不容易,橫跨兩岸三地推動華人紀錄片文化不遺餘力,十年來既攝製也辦影展,其艱苦奔走,單是影展幾年來的名稱流變就看得出端倪。從我開始固定走看的2011年起,影展就經歷了「新北市紀錄片影展」(2011)、「CNEX主題紀錄片影展」(2012)、「國際華人紀錄片影展」(2013-2015)、到今年正名回歸「CNEX主題紀錄片影展」。或許,不斷改變影展名稱,反映出視納華人表現出色但經營不易,也反映它仍在華人乃至亞洲紀錄片領域尋求定位與觀眾認同。

很慚愧、或許也是陰錯陽差,今年選的四部片剛好都不是華人相關作品,如此未免有些離題。但這四部片卻也無巧不巧皆呼應一個當代極切身的主題:全球化。以下依觀影順序一一報告。

很慚愧、或許也是陰錯陽差,今年選的四部片剛好都不是華人相關作品,如此未免有些離題。但這四部片卻也無巧不巧皆呼應一個當代極切身的主題:全球化。以下依觀影順序一一報告。

10月 04, 2016

騷動的世界,恬適以待

9月 02, 2016

英倫十日:Tate Modern & O'Keeffe

相較於國家畫廊的厚愛,我們分給大英與泰特的時間實在少得可憐,最尷尬的是泰特還走錯!我們原來想去泰特只是為了看透納的作品,沒事先做好功課查清楚他的畫作收藏在泰特不列顛,一廂情願來到倫敦的另一間泰特現代美術館(Tate Modern;泰特在英國另有利物浦/Tate Liverpool和Tate St. Ives兩間分館),結果發現這裡只有二十世紀的作品,囧。

但既來之則安之,隨意看看有什麼展也是好的。泰特美術館的歷史比國家畫廊更晚了半個多世紀,至於泰特現代美術館則是到了二十一世紀才終於登上世界舞台。相對於國家畫廊坐擁特拉法加廣場,泰特現代美術館則位居河畔、笑納旖旎水光,隔著泰晤士河與北岸倫敦最負盛名的巴洛克建築聖保羅大教堂遙遙相望,並由造型獨特的千禧年橋(Millennium Bridge)連結兩岸。泰特現代美術館外觀既不像宮殿般典雅恢宏,也不是玻璃帷幕之類的高科技建築,乍看之下很不起眼,像巨大笨重的老廠房。而這紅磚建築原本真是個發電廠(Bankside Power Station),經過半世紀的擴建與運作,於1980年代停止營運,並在1994年成為泰特現代美術館後歷經五年改建,到2000年終於正式對外開放的當年,是全世界造訪遊客最多的博物館/美術館。

但既來之則安之,隨意看看有什麼展也是好的。泰特美術館的歷史比國家畫廊更晚了半個多世紀,至於泰特現代美術館則是到了二十一世紀才終於登上世界舞台。相對於國家畫廊坐擁特拉法加廣場,泰特現代美術館則位居河畔、笑納旖旎水光,隔著泰晤士河與北岸倫敦最負盛名的巴洛克建築聖保羅大教堂遙遙相望,並由造型獨特的千禧年橋(Millennium Bridge)連結兩岸。泰特現代美術館外觀既不像宮殿般典雅恢宏,也不是玻璃帷幕之類的高科技建築,乍看之下很不起眼,像巨大笨重的老廠房。而這紅磚建築原本真是個發電廠(Bankside Power Station),經過半世紀的擴建與運作,於1980年代停止營運,並在1994年成為泰特現代美術館後歷經五年改建,到2000年終於正式對外開放的當年,是全世界造訪遊客最多的博物館/美術館。

|

| (從Tate Modern北望,左邊的圓頂就是聖保羅大教堂。當時好像是晚上七點左右) |

8月 27, 2016

英倫十日:攝政建築,白金漢宮

說好要談建築的,不好意思又岔題講古了,但確立這些歷史脈絡,比較能夠清楚認識走向富強十九世紀的英帝。而一開始要提的攝政時期建築就是在這樣的時空情境出現的。根據偉大的維基百科,攝政時期建築大約是出現十九世紀早期的格式,在英國屬於晚期喬治亞式(Georgian)風格。此風格得名自十八世紀漢諾威王朝(House of Hanover)的喬治一世至四世四位君主;而喬治四世於1810年代擔任攝政王子(Prince Regent),其奢華的生活也讓這時期被冠上攝政時期(Regent Era),強調精緻豪華、貴氣逼人的美學時尚。

攝政時期建築由偏巴洛克風的早期喬治亞式建築漸次過渡到十九世紀初,已是新古典主義強調平衡工整、少見雕飾的仿希臘羅馬式復古風,也和同時期歐陸德語區的Biedermeier、美國的聯邦式建築(Federal style)和法國拿破崙時期的帝政風格(Empire style)等相呼應。有趣的是,資料也提到攝政風格的建築多為三、四層樓的較低矮樓房;確實,雖然倫敦的攝政街、巴斯的Great Pulteney Street與Royal Crescent建築頗恢宏,但樓層都不高。維基提供的資料是,由於連年內外戰事導致國庫漸虛,政府不得不減少公共建築的支出;同時,依賴進口的原物料如木材也短缺,加上其他建築材料的稅收增加,多重財務負擔都直接導致攝政時期建築更朝向簡約風與成本較低的矮房格局。不過數大便是美,整排攝政風格建築蓋起來,看著還是很壯觀的,走在攝政街便有這樣的印象。

攝政時期建築由偏巴洛克風的早期喬治亞式建築漸次過渡到十九世紀初,已是新古典主義強調平衡工整、少見雕飾的仿希臘羅馬式復古風,也和同時期歐陸德語區的Biedermeier、美國的聯邦式建築(Federal style)和法國拿破崙時期的帝政風格(Empire style)等相呼應。有趣的是,資料也提到攝政風格的建築多為三、四層樓的較低矮樓房;確實,雖然倫敦的攝政街、巴斯的Great Pulteney Street與Royal Crescent建築頗恢宏,但樓層都不高。維基提供的資料是,由於連年內外戰事導致國庫漸虛,政府不得不減少公共建築的支出;同時,依賴進口的原物料如木材也短缺,加上其他建築材料的稅收增加,多重財務負擔都直接導致攝政時期建築更朝向簡約風與成本較低的矮房格局。不過數大便是美,整排攝政風格建築蓋起來,看著還是很壯觀的,走在攝政街便有這樣的印象。

|

| (在倫敦沒拍什麼攝政風格的建築;如果我的眼力不差,這幢在巴斯的townhouse應該是攝政風) |

8月 25, 2016

英倫十日:建築,巴洛克風到喬治亞風

寫到這我要提一個個人觀察:我不是很確定英國國教派的出現是不是一個關鍵,但我在英國近兩週的時間,很難不注意到這裡非常少見巴洛克風格的建築。除了倫敦有個非常出名、巴洛克風格的聖保羅大教堂(St. Paul’s Cathedral),整個英倫遊歷所見的建築格式,彷彿從中世紀的哥德式直接跳到十八、十九世紀的新古典,十七、十八世紀盛行於歐陸的巴洛克與洛可可風格簡直被抽空進黑洞似的。

說英國沒有巴洛克建築其實不然。至少聖保羅大教堂這個倫敦必訪景點就無疑是巴洛克風格,而設計這座壯觀教堂的建築師Sir Christopher Wren也是英國史上最尊榮備至的建築師之一。來自宗教世家的Christopher Wren在1666年的倫敦大火後,負責設計與重建倫敦市區包括聖保羅大教堂在內的五十餘座教堂。

但這意思也是說,倫敦的巴洛克建築僅限於這幾間教堂嗎?這真讓我感到有些不適應,畢竟去年才走訪歐陸,去的還是巴洛克時期文明重鎮之一的維也納,滿城斑斕華麗的雕飾與樑柱記憶猶新。反之,在倫敦以及待了三天的巴斯,見得到許多不太確定是什麼風格、但顯然是十九世紀時期的建築格式,從白金漢宮,精品、服飾名店群集的攝政街(Regent Street),到巴斯有名的Royal Crescent與開闊筆直的Great Pulteney Street兩側建築,都是我戲稱乏味無聊的格式。這些建築雕飾甚少且少見彎曲柔和的弧線,多的則是筆直線條與方正格式;建築格局壯闊宏偉,確實展現帝國氣勢,然或灰或黃的色調、或是攝政街上整排洗得全白的建築,彷彿和倫敦常見的陰霾相輝映,總是少了點趣味。

說英國沒有巴洛克建築其實不然。至少聖保羅大教堂這個倫敦必訪景點就無疑是巴洛克風格,而設計這座壯觀教堂的建築師Sir Christopher Wren也是英國史上最尊榮備至的建築師之一。來自宗教世家的Christopher Wren在1666年的倫敦大火後,負責設計與重建倫敦市區包括聖保羅大教堂在內的五十餘座教堂。

但這意思也是說,倫敦的巴洛克建築僅限於這幾間教堂嗎?這真讓我感到有些不適應,畢竟去年才走訪歐陸,去的還是巴洛克時期文明重鎮之一的維也納,滿城斑斕華麗的雕飾與樑柱記憶猶新。反之,在倫敦以及待了三天的巴斯,見得到許多不太確定是什麼風格、但顯然是十九世紀時期的建築格式,從白金漢宮,精品、服飾名店群集的攝政街(Regent Street),到巴斯有名的Royal Crescent與開闊筆直的Great Pulteney Street兩側建築,都是我戲稱乏味無聊的格式。這些建築雕飾甚少且少見彎曲柔和的弧線,多的則是筆直線條與方正格式;建築格局壯闊宏偉,確實展現帝國氣勢,然或灰或黃的色調、或是攝政街上整排洗得全白的建築,彷彿和倫敦常見的陰霾相輝映,總是少了點趣味。

|

| (英倫正字標記的陰霾天以及典型晚期喬治亞式建築的白金漢宮) |

8月 23, 2016

麤

三疊字在中文世界不算少見,至少基本款「森」、「鑫」、「晶」、「轟」、「聶」都是常用字,稍微陌生的像是「矗」、「鱻」、「焱」、「淼」可能難一些,但還不至於是罕見字。之前也介紹過三坏土的「垚」了。

那麼三頭鹿的「麤」呢?

不會念、意思不懂沒關係,三疊字的好處是查字典很容易。麤,ㄘㄨ,音同「粗」,鹿部二十二劃;手邊的五南版《國語活用辭典》如此解:「會意;从三鹿。鹿性易驚,驚則奔走飛躍,固群鹿驚走為麤」。好了,這看起來很直接明瞭,三為眾數,一群鹿跑動起來自然是因為受到驚嚇,因此三頭鹿擠成一個字,大約是表達驚走之意。

但是辭典接著說明「麤」的字義卻與「粗」相通,所羅列的成語如「麤服亂頭」或字詞「麤觕」(兩字音同、義相近,大約是疊字的概念)與「麤糲」等,都指出三頭鹿就變得不精細了。若由此解,稱得上罕見字的「麤」不算是個好字,有它出現的地方大概都不太妙。

但這又是為什麼呢?為何受驚嚇而跑動的鹿會演變成粗糙不精細?

其實,早在《說文解字》便已收錄「麤」,但說明極少;段玉裁在《說文解字注》中為麤所做的註解則是將受驚亂跑跳的鹿延伸為鹵莽,因而有了不精細、粗疏的引申義,與「粗」相通。同樣在清朝編纂的《康熙字典》則有比較豐富的參考來源,能清楚看到「麤」的使用,其實早在周朝便已有粗大不精的意思,到後來擴充字義,也可以用來指概略之意。

我在猜想,「麤」很早便與「粗」相通、並且後來變成罕見字,是否沒什麼道理,單純就是求方便、省麻煩,最後將錯就錯的結果?又或者,兩千五百年前老祖宗造了這麼複雜的字後覺得難寫難記,後來也懶得使用,乾脆以粗代麤算了?但話說回來,三頭鹿變成米字旁,也差太多了吧。

那麼三頭鹿的「麤」呢?

不會念、意思不懂沒關係,三疊字的好處是查字典很容易。麤,ㄘㄨ,音同「粗」,鹿部二十二劃;手邊的五南版《國語活用辭典》如此解:「會意;从三鹿。鹿性易驚,驚則奔走飛躍,固群鹿驚走為麤」。好了,這看起來很直接明瞭,三為眾數,一群鹿跑動起來自然是因為受到驚嚇,因此三頭鹿擠成一個字,大約是表達驚走之意。

但是辭典接著說明「麤」的字義卻與「粗」相通,所羅列的成語如「麤服亂頭」或字詞「麤觕」(兩字音同、義相近,大約是疊字的概念)與「麤糲」等,都指出三頭鹿就變得不精細了。若由此解,稱得上罕見字的「麤」不算是個好字,有它出現的地方大概都不太妙。

但這又是為什麼呢?為何受驚嚇而跑動的鹿會演變成粗糙不精細?

其實,早在《說文解字》便已收錄「麤」,但說明極少;段玉裁在《說文解字注》中為麤所做的註解則是將受驚亂跑跳的鹿延伸為鹵莽,因而有了不精細、粗疏的引申義,與「粗」相通。同樣在清朝編纂的《康熙字典》則有比較豐富的參考來源,能清楚看到「麤」的使用,其實早在周朝便已有粗大不精的意思,到後來擴充字義,也可以用來指概略之意。

我在猜想,「麤」很早便與「粗」相通、並且後來變成罕見字,是否沒什麼道理,單純就是求方便、省麻煩,最後將錯就錯的結果?又或者,兩千五百年前老祖宗造了這麼複雜的字後覺得難寫難記,後來也懶得使用,乾脆以粗代麤算了?但話說回來,三頭鹿變成米字旁,也差太多了吧。

8月 21, 2016

英倫十日:歷史課,薔薇與都鐸

|

| (時間的女兒) |

說起來,幾千年中國的皇戚諸侯彼此征伐結親的也沒少過,或許差別只在於中國早在兩千多年前就由秦朝底定中央集權的單一帝國模式,什麼私通燒殺都在皇帝腳下自作自受。而歐洲一直都是各自獨立的王國間愛來又亂去,單單是英國就不可和中世紀的英格蘭王國混為一談,更別提當時的歐洲各王國時而聯姻時而交戰,既有親族關係又是對立國,要搞懂真的要費很大力氣。對中世紀英格蘭有粗淺印象的人(比如說我),能夠立即想到的關鍵字大約是薔薇/玫瑰戰爭與都鐸王朝,但其實這幾個關鍵字出現時,也已相當於歐陸文藝復興時期的近代史了。

8月 17, 2016

英倫十日:歷史課,倫敦塔

雖然從電影戲劇文學等各種故事已略知英國王室政治史,但畢竟不是英國人、也不是政治學者,知道的總只是殘破缺漏的片段,Free Tour of Royal London頗有補遺之效。第一站City of Westminster早在羅馬帝國登陸時,便約有四十餘人在此常駐屯墾,應為可考的倫敦史原點。快轉到七世紀,英格蘭當時已有七個各自為政的王國,但顯然一統全島的政權尚未出現,且因為四面環海,千百年來外擾不斷;先有羅馬帝國橫越英吉利海峽而來,在英格蘭留下些建設。從八世紀末開始,英格蘭北部與東部則有數次大型的維京海族進犯,分別來自挪威與丹麥,史稱Vikings Invasion/Raid。

到了十一世紀,來自北方的維京侵擾略見平息,又有來自歐陸諾曼地地區聯軍的Norman Invasion/Conquest,當真是毫不安寧。這場1066年的戰役,起因於主事者諾曼第公爵威廉二世(Duke William Ⅱ of Normandy)以英國王室親族的身份,跨越英吉利海峽,捲入英格蘭王國的王位繼承爭奪戰;而這位威廉也真的成功贏得戰爭、拿下王權,後來人稱William the Conqueror。這場戰役以及這位威廉在英國史上有個關鍵是,威廉掌握英格蘭王國後,於1078年興築今日著名的倫敦塔(Tower of London)。後來威廉在鞏固王權的過程中於領地內陸續建了近四十座城堡,但倫敦塔顯然因位於王國最大城倫敦而成為權力與政治中心,長達數百年的時間為國王居所與辦公、囚禁與處決異己的建築群,也因此在這數百年間迭有修築擴建,憑著寬闊的泰晤士河與塔建築群既有的護城河等防線,實為易守難攻。有趣的是,那幾世紀來,英格蘭國王鮮少真正住在塔內;到了十九世紀,王室更隨維多利亞女皇將居所遷往白金漢宮,遠離倫敦塔所在的東倫敦區。但倫敦塔始終是英國皇室最重要的權力象徵,不但歷代皇室登基大典的權杖服袍收藏其中,如今也仍有王室人員居住其中,並非僅只是觀覽性質的紀念館景點。

到了十一世紀,來自北方的維京侵擾略見平息,又有來自歐陸諾曼地地區聯軍的Norman Invasion/Conquest,當真是毫不安寧。這場1066年的戰役,起因於主事者諾曼第公爵威廉二世(Duke William Ⅱ of Normandy)以英國王室親族的身份,跨越英吉利海峽,捲入英格蘭王國的王位繼承爭奪戰;而這位威廉也真的成功贏得戰爭、拿下王權,後來人稱William the Conqueror。這場戰役以及這位威廉在英國史上有個關鍵是,威廉掌握英格蘭王國後,於1078年興築今日著名的倫敦塔(Tower of London)。後來威廉在鞏固王權的過程中於領地內陸續建了近四十座城堡,但倫敦塔顯然因位於王國最大城倫敦而成為權力與政治中心,長達數百年的時間為國王居所與辦公、囚禁與處決異己的建築群,也因此在這數百年間迭有修築擴建,憑著寬闊的泰晤士河與塔建築群既有的護城河等防線,實為易守難攻。有趣的是,那幾世紀來,英格蘭國王鮮少真正住在塔內;到了十九世紀,王室更隨維多利亞女皇將居所遷往白金漢宮,遠離倫敦塔所在的東倫敦區。但倫敦塔始終是英國皇室最重要的權力象徵,不但歷代皇室登基大典的權杖服袍收藏其中,如今也仍有王室人員居住其中,並非僅只是觀覽性質的紀念館景點。

|

| (倫敦塔內保存至今最古老的建築White Tower) |

7月 31, 2016

紛擾終是家

家族真命苦 (家族はつらいよ, 2016)

以《男人真命苦》系列從1970年代直延伸到1990年代中,貫穿足足四分之一世紀,創下影史最長壽、最多續集(近五十部)等紀錄的山田洋次,對於青年世代的觀眾如我,多是由他近二十年的作品來認識這位日本的國寶級導演。進入二十一世紀,山田洋次先是風格丕變,推出沉穩大器、具有史詩格局的武士三部曲,緊接著又風格一轉,過去十年來陸續推出溫馨暖懷、有強烈懷舊氣息的家庭題材作品,如《母親》(母べい, 2008)、《春之櫻—吟子和她的弟弟》(おとうと, 2010)、《東京家族》(2013)、《東京小屋的回憶》(2014)等。山田洋次如今年逾八十仍創作不輟,拍片腳步竟無稍歇,今年推出新作《家族真命苦》,片名取自讓他成為國民導演的經典系列,回歸輕鬆送暖的喜劇。

退休賦閒的平田住在長子家,么子年已三十卻也同住一個屋簷下。已年屆七旬的平田依然活潑好玩,總愛在外跑動,打高爾夫、呼朋引伴上居酒屋,菸酒不忌。這年的結婚紀念日,老翁興致一來,問老妻有何心願,沒想到老妻遞上一紙離婚申請表,要求結束四五十年的婚姻。平田一家各有故事:長子長媳努力扮演盡孝持家的角色;已嫁的次女因細故與夫爭吵,回娘家訴苦鬧離婚;鋼琴調音師三子終於向相戀多年的護士女友求婚,一場好事將近。偏偏這時結褵近半世紀的老夫老妻卻要離婚,消息在平田家屋簷下發酵,隱隱一場家庭風暴即將掀起驚濤駭浪。

以《男人真命苦》系列從1970年代直延伸到1990年代中,貫穿足足四分之一世紀,創下影史最長壽、最多續集(近五十部)等紀錄的山田洋次,對於青年世代的觀眾如我,多是由他近二十年的作品來認識這位日本的國寶級導演。進入二十一世紀,山田洋次先是風格丕變,推出沉穩大器、具有史詩格局的武士三部曲,緊接著又風格一轉,過去十年來陸續推出溫馨暖懷、有強烈懷舊氣息的家庭題材作品,如《母親》(母べい, 2008)、《春之櫻—吟子和她的弟弟》(おとうと, 2010)、《東京家族》(2013)、《東京小屋的回憶》(2014)等。山田洋次如今年逾八十仍創作不輟,拍片腳步竟無稍歇,今年推出新作《家族真命苦》,片名取自讓他成為國民導演的經典系列,回歸輕鬆送暖的喜劇。

退休賦閒的平田住在長子家,么子年已三十卻也同住一個屋簷下。已年屆七旬的平田依然活潑好玩,總愛在外跑動,打高爾夫、呼朋引伴上居酒屋,菸酒不忌。這年的結婚紀念日,老翁興致一來,問老妻有何心願,沒想到老妻遞上一紙離婚申請表,要求結束四五十年的婚姻。平田一家各有故事:長子長媳努力扮演盡孝持家的角色;已嫁的次女因細故與夫爭吵,回娘家訴苦鬧離婚;鋼琴調音師三子終於向相戀多年的護士女友求婚,一場好事將近。偏偏這時結褵近半世紀的老夫老妻卻要離婚,消息在平田家屋簷下發酵,隱隱一場家庭風暴即將掀起驚濤駭浪。

6月 29, 2016

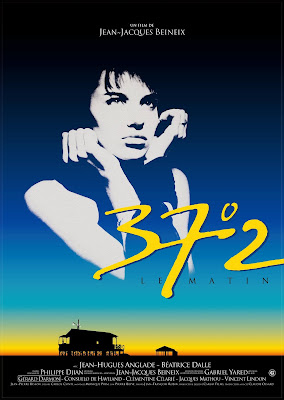

看片小記 巴黎野玫瑰 數位修復導演版 (37°2 le matin, 1986)

電影進入數位時代後,影迷的一大福音是陸續推出的經典數位修復版,由佛心片商引進國內,讓我們能在大銀幕上以更好的影音效果再次領受經典的魅力。1986年出品的《巴黎野玫瑰》不確定在何時有的這數位修復版(好像是二十週年時推出的),並且是長達三小時的導演版本;但今年適逢本片問世三十週年,來台上映的時間點選得巧妙,我也有幸得以進戲院看這部話題之作。

三小時導演版的《巴黎野玫瑰》,以臨海度假村當管理員兼工匠度日的佐格和少女貝蒂激烈而終於悲劇的情愛故事,佐以個生活階段的鄰友交陪,譜出1980年代中期的法式人生。本片打造出傳世經典般的人物貝蒂,放到國際英文版的片名中,演員Béatrice Dalle震攝全場的演出,也使《巴黎野玫瑰》宛如傳記作品;一般對於本片的討論,也多著眼於貝蒂與佐格的真愛。我卻有不同看法。《巴黎野玫瑰》有種特殊氣質,我在最近才看的《名揚四海》(Fame, 1980)也感受到了,同時期的好萊塢經典作品《早餐俱樂部》(The Breakfast Club, 1985)則看得更清楚。同時期還有不少作品,常有嘎然而止的敘事方式,看似斷裂、不流暢,像是新手的生澀,卻也有騷動不安、難以遏抑的狂野生命力,更像是透過電影故事、也透過新浪潮時期留下來的獨特剪輯與攝影,來傳達那種生猛的情感爆發力。

在看《巴黎野玫瑰》時我在想,為什麼它要如此說一個故事?為什麼佐格、貝蒂都有不受拘束、不甘於了此餘生的靈魂?嚴格來說,不只是他們,故事中和他們相處最久的麗莎與艾迪,也都看似有個穩定的工作、卻也在生活中尋找一個可以奔放的出口。一場四人在艾迪的餐廳的派對戲,我們看到艾迪自陳年輕時想當搖滾歌手;而四人聽音樂飲酒作樂,與其說像是狂歡,毋寧更是表現對自由的想望。這短暫同居、臭味相投的四人,都儼然是主流社會中的邊緣人,有著不合時局的叛逆,不愛按部就班、常有出走的慾望;這四個嚮往自由奔放的靈魂,於是窩在小餐館,藉由午夜狂歡,在這日漸空洞苦悶的年代尋找屬於他們精神上的伊甸園。

八零年代的西方社會,是在冷戰中經歷六零年代的革命與運動、七零年代的社會運動餘韻中走向新階段消費社會、後進而轉向政治保守的時期。美國有雷根,英國有柴契爾夫人;法國雖有第一位民選的左翼總統密特朗,卻也隨即因失業問題而將政策調向偏右的自由主義。那是社會空氣在商品文化與消費風氣達到新高點之際重新緊縮的時期,雖然物質生活看似富饒豐裕,整個社會的文化與精神生活卻反而更單調、乏味、保守,彷彿五零年代以華麗浮誇的面貌重新上演。任何崇尚自由的心,在那樣的時代都肯定感到窒息、無聊,忍不住想要高聲歡唱、大聲咆哮、奮力舞蹈,就像《揚名四海》中的年輕人、以及《巴黎野玫瑰》裡艾迪餐館內歌舞的四人。因為只有發狂般地唱歌與扭動身體,才像是活著。

就像感覺到自己的體溫,攝氏37.2度,人的溫度。

三小時導演版的《巴黎野玫瑰》,以臨海度假村當管理員兼工匠度日的佐格和少女貝蒂激烈而終於悲劇的情愛故事,佐以個生活階段的鄰友交陪,譜出1980年代中期的法式人生。本片打造出傳世經典般的人物貝蒂,放到國際英文版的片名中,演員Béatrice Dalle震攝全場的演出,也使《巴黎野玫瑰》宛如傳記作品;一般對於本片的討論,也多著眼於貝蒂與佐格的真愛。我卻有不同看法。《巴黎野玫瑰》有種特殊氣質,我在最近才看的《名揚四海》(Fame, 1980)也感受到了,同時期的好萊塢經典作品《早餐俱樂部》(The Breakfast Club, 1985)則看得更清楚。同時期還有不少作品,常有嘎然而止的敘事方式,看似斷裂、不流暢,像是新手的生澀,卻也有騷動不安、難以遏抑的狂野生命力,更像是透過電影故事、也透過新浪潮時期留下來的獨特剪輯與攝影,來傳達那種生猛的情感爆發力。

在看《巴黎野玫瑰》時我在想,為什麼它要如此說一個故事?為什麼佐格、貝蒂都有不受拘束、不甘於了此餘生的靈魂?嚴格來說,不只是他們,故事中和他們相處最久的麗莎與艾迪,也都看似有個穩定的工作、卻也在生活中尋找一個可以奔放的出口。一場四人在艾迪的餐廳的派對戲,我們看到艾迪自陳年輕時想當搖滾歌手;而四人聽音樂飲酒作樂,與其說像是狂歡,毋寧更是表現對自由的想望。這短暫同居、臭味相投的四人,都儼然是主流社會中的邊緣人,有著不合時局的叛逆,不愛按部就班、常有出走的慾望;這四個嚮往自由奔放的靈魂,於是窩在小餐館,藉由午夜狂歡,在這日漸空洞苦悶的年代尋找屬於他們精神上的伊甸園。

八零年代的西方社會,是在冷戰中經歷六零年代的革命與運動、七零年代的社會運動餘韻中走向新階段消費社會、後進而轉向政治保守的時期。美國有雷根,英國有柴契爾夫人;法國雖有第一位民選的左翼總統密特朗,卻也隨即因失業問題而將政策調向偏右的自由主義。那是社會空氣在商品文化與消費風氣達到新高點之際重新緊縮的時期,雖然物質生活看似富饒豐裕,整個社會的文化與精神生活卻反而更單調、乏味、保守,彷彿五零年代以華麗浮誇的面貌重新上演。任何崇尚自由的心,在那樣的時代都肯定感到窒息、無聊,忍不住想要高聲歡唱、大聲咆哮、奮力舞蹈,就像《揚名四海》中的年輕人、以及《巴黎野玫瑰》裡艾迪餐館內歌舞的四人。因為只有發狂般地唱歌與扭動身體,才像是活著。

就像感覺到自己的體溫,攝氏37.2度,人的溫度。

5月 10, 2016

2016 台灣國際紀錄片影展 悲兮魔獸 (2015)

兩年一度的台灣國際紀錄片影展,今年第一部進場觀看的作品,就遇到氣質獨特的中國影片。從未看過趙亮導演的電影,這次參展的《悲兮魔獸》相當特殊,全片九十多分鐘,擺脫既有紀錄片功能取向的「解說」特性,以毫無對白、解說旁白等說明,僅以單純的畫面、配樂與詩句般的字幕,呈現中國近年來備受爭議的鬼城現象。

《悲兮魔獸》片名應是取自behemoth的諧音;這頭出自《聖經.約伯記》、由神所創造的巨獸,以山為食,每天吞食一千座山峰(語出《次經》)。本片架構參考但丁《神曲》,以地獄、煉獄、天堂的意象,分別呈現煤礦礦區、煉鋼廠區、以及新造城市。第一個段落,內蒙煤礦區炸山採煤,揚起的煤炭遮蓋半邊天,也掩抹礦工的膚色;青綠的山野被挖成炭黑的窟窿,礦工也沾成烏黑的人,是為地獄。第二個段落,開採得的煤礦由成排的砂石車送進煉鋼廠,燃煤化為熊熊烈焰,滾燙的熔鐵等待鍛打成鋼圈;廠工在烈焰與火紅的熔鐵間,被光與熱逼出流瀑般的汗水,眼珠也彷彿被烤成琉璃,宛如身在煉獄。第三個段落,漆黑烏暗的地穴與燃燒熊熊惡火的工廠不再,轉而來到一座青天白雲下的明亮城市,有寬敞乾淨的街道、兩側錯落著光彩鮮豔的新穎高樓,行走其間彷彿天堂。

而來到天堂的段落,才真正暴露《悲兮魔獸》想要表現的諷刺:這座位於內蒙的城市,這人間天堂,非但是由地獄與煉獄打造而成,它也是無人居住的空城。本片想要批判的正是如此荒謬、瘋狂的當代鬼城現象,也是中國、也可能是許多地方的生態浩劫與人類危機,不斷炸山挖煤、鍛鍊鋼鐵而構築的一座座美輪美奐的城市,卻無人居住;或者換個角度說,這些鬼城不是為了讓人居住,而是為了餵養背後堆疊成山的產業供應鏈以及不斷追趕的經濟成長數字。於是,城市不為人而存在,鋼鐵不為人用,那麼炸山挖煤也不為取暖煮食。所有的一切都是空洞虛無的,終而成為無人能夠理解的瘋狂與荒謬,我們只能眼睜睜看著山頭被一一炸平掏空,而人類就是當今的behemoth,悲兮魔獸。

本片是氣質特殊的紀錄片,回歸到單純的畫面與音樂來呈現作品,在缺乏相關資訊的限制下,仍能爆發出驚人的能量,堪稱純粹電影。然《悲兮魔獸》高度的藝術性並未犧牲社會批判力,片中的礦工群像、灼人廠區、塵肺病患者的抗爭等等畫面,都為這不忍卒睹的人類未來,對這瘋狂中國作出有力的控訴。本片以其藝術性的影音論述,呈現一部帶有高度超現實色彩的紀錄片,也呈現一個帶有超現實況味的當代中國。有趣的是,導演是在剪接的最後一刻,才決定將原來充滿訪談與旁白的版本砍掉重練,以這個純粹的面貌呈現;如此急轉彎與大膽的策略,沒有相當的決心、視野、與膽識,難以成就驚人的《悲兮魔獸》。當代藝術出身的導演趙亮,以本片參加去年的威尼斯影展,是主要競賽單元中唯一入選的亞洲影片。在導演現身的映後座談中得知,《悲兮魔獸》因為觸動中國敏感神經、也因為一些陰錯陽差,竟爾遭到官方全面封殺。今日有幸得見此作,非常期待DVD面市的一天。

《悲兮魔獸》片名應是取自behemoth的諧音;這頭出自《聖經.約伯記》、由神所創造的巨獸,以山為食,每天吞食一千座山峰(語出《次經》)。本片架構參考但丁《神曲》,以地獄、煉獄、天堂的意象,分別呈現煤礦礦區、煉鋼廠區、以及新造城市。第一個段落,內蒙煤礦區炸山採煤,揚起的煤炭遮蓋半邊天,也掩抹礦工的膚色;青綠的山野被挖成炭黑的窟窿,礦工也沾成烏黑的人,是為地獄。第二個段落,開採得的煤礦由成排的砂石車送進煉鋼廠,燃煤化為熊熊烈焰,滾燙的熔鐵等待鍛打成鋼圈;廠工在烈焰與火紅的熔鐵間,被光與熱逼出流瀑般的汗水,眼珠也彷彿被烤成琉璃,宛如身在煉獄。第三個段落,漆黑烏暗的地穴與燃燒熊熊惡火的工廠不再,轉而來到一座青天白雲下的明亮城市,有寬敞乾淨的街道、兩側錯落著光彩鮮豔的新穎高樓,行走其間彷彿天堂。

而來到天堂的段落,才真正暴露《悲兮魔獸》想要表現的諷刺:這座位於內蒙的城市,這人間天堂,非但是由地獄與煉獄打造而成,它也是無人居住的空城。本片想要批判的正是如此荒謬、瘋狂的當代鬼城現象,也是中國、也可能是許多地方的生態浩劫與人類危機,不斷炸山挖煤、鍛鍊鋼鐵而構築的一座座美輪美奐的城市,卻無人居住;或者換個角度說,這些鬼城不是為了讓人居住,而是為了餵養背後堆疊成山的產業供應鏈以及不斷追趕的經濟成長數字。於是,城市不為人而存在,鋼鐵不為人用,那麼炸山挖煤也不為取暖煮食。所有的一切都是空洞虛無的,終而成為無人能夠理解的瘋狂與荒謬,我們只能眼睜睜看著山頭被一一炸平掏空,而人類就是當今的behemoth,悲兮魔獸。

本片是氣質特殊的紀錄片,回歸到單純的畫面與音樂來呈現作品,在缺乏相關資訊的限制下,仍能爆發出驚人的能量,堪稱純粹電影。然《悲兮魔獸》高度的藝術性並未犧牲社會批判力,片中的礦工群像、灼人廠區、塵肺病患者的抗爭等等畫面,都為這不忍卒睹的人類未來,對這瘋狂中國作出有力的控訴。本片以其藝術性的影音論述,呈現一部帶有高度超現實色彩的紀錄片,也呈現一個帶有超現實況味的當代中國。有趣的是,導演是在剪接的最後一刻,才決定將原來充滿訪談與旁白的版本砍掉重練,以這個純粹的面貌呈現;如此急轉彎與大膽的策略,沒有相當的決心、視野、與膽識,難以成就驚人的《悲兮魔獸》。當代藝術出身的導演趙亮,以本片參加去年的威尼斯影展,是主要競賽單元中唯一入選的亞洲影片。在導演現身的映後座談中得知,《悲兮魔獸》因為觸動中國敏感神經、也因為一些陰錯陽差,竟爾遭到官方全面封殺。今日有幸得見此作,非常期待DVD面市的一天。

4月 19, 2016

《郊遊》。高俊宏。《臺汽/回到》

『牆上畫作乃出自藝術家高俊宏之手,屬於他「廢墟影像晶體計畫」(2013)的其中一幅作品《臺汽/回到》。此計畫以重現歷史影像為主題,尋訪全國各地淪為廢墟的地景作為重繪歷史圖像的場景。蔡明亮在為《郊遊》勘景之際,無意間發現這座位於新北市樹林區的廢墟及牆上圖景,當時他並不知曉是高俊宏的藝術計畫,拍攝完之後還擔憂壁畫會隨時不見。這片荒漠之地,過去曾是臺汽客運機料廠(後來由於私有化造成裁員等事件而沒落),現在除了是少數遊民棲身所在,或偶而成為遊戲玩家的游擊現場,它被建商買下作為住宅與商業用地(目前已被剷平)。高俊宏以炭筆繪於牆上的黑白圖景,大有來頭。影像原作來自蘇格蘭攝影家、地理學家及旅行家湯姆生(John Thomson)於1871年春天在馬雅各(James Laidlaw Maxwell)醫師陪同下,登陸臺灣拍下的靜照《荖濃溪的鵝卵石》(Lalung, Formosa)。以珂羅汀濕版(Collotype)攝影拍攝數分鐘曝光時間的完照中,溪邊看似一片寧靜,畫面左方邊緣出現兩位坐在鵝卵石上的西拉雅原住民小孩直視前方。這張聞名遐邇的影像見證了一個多世紀之前臺灣的自然地景與原住民。化為觀看客體的風景與住民,除了展現湯式利用攝影作為探險旅行的手段,及呈現地理調查與人物活動的紀實之眼,仍不免顯露一種探勘異國情調的觀想凝望狀態。1875年,法國著名週報《環遊世界之旅行新刊》(Le tour de monde: nouveau journal des voyages)譯介了湯姆生的遊記〈中國之旅〉(Voyage en Chine),隨文也刊載《荖濃溪的鵝卵石》。在那個照相製版技術還不甚發達的年代,當時週報圖文並置的編輯手法是將照片製成版畫再進行印刷與發行。這項任務由法國版畫家蘇希爾(Frédéric Sorrieu)擔任,他藉由版畫極為精細地重繪《荖濃溪的鵝卵石》圖像,原封不動地保留照片中的一景一物,並無增刪任何細節。一百多年以後,高俊宏手持照片在廢墟裡以畫筆重畫歷史靜照,去除了兩位原住民小孩的蹤跡,保留自然地景。這張原本表徵西方眼中的初始自然與東亞異景圖像的照片,如今不僅被台灣藝術家轉置於牆上,由於尺寸被數倍放大,致使觀看者的視野與壁畫處在同一水平位置,亦具讓他融入圖像空間的力量。

『牆上畫作乃出自藝術家高俊宏之手,屬於他「廢墟影像晶體計畫」(2013)的其中一幅作品《臺汽/回到》。此計畫以重現歷史影像為主題,尋訪全國各地淪為廢墟的地景作為重繪歷史圖像的場景。蔡明亮在為《郊遊》勘景之際,無意間發現這座位於新北市樹林區的廢墟及牆上圖景,當時他並不知曉是高俊宏的藝術計畫,拍攝完之後還擔憂壁畫會隨時不見。這片荒漠之地,過去曾是臺汽客運機料廠(後來由於私有化造成裁員等事件而沒落),現在除了是少數遊民棲身所在,或偶而成為遊戲玩家的游擊現場,它被建商買下作為住宅與商業用地(目前已被剷平)。高俊宏以炭筆繪於牆上的黑白圖景,大有來頭。影像原作來自蘇格蘭攝影家、地理學家及旅行家湯姆生(John Thomson)於1871年春天在馬雅各(James Laidlaw Maxwell)醫師陪同下,登陸臺灣拍下的靜照《荖濃溪的鵝卵石》(Lalung, Formosa)。以珂羅汀濕版(Collotype)攝影拍攝數分鐘曝光時間的完照中,溪邊看似一片寧靜,畫面左方邊緣出現兩位坐在鵝卵石上的西拉雅原住民小孩直視前方。這張聞名遐邇的影像見證了一個多世紀之前臺灣的自然地景與原住民。化為觀看客體的風景與住民,除了展現湯式利用攝影作為探險旅行的手段,及呈現地理調查與人物活動的紀實之眼,仍不免顯露一種探勘異國情調的觀想凝望狀態。1875年,法國著名週報《環遊世界之旅行新刊》(Le tour de monde: nouveau journal des voyages)譯介了湯姆生的遊記〈中國之旅〉(Voyage en Chine),隨文也刊載《荖濃溪的鵝卵石》。在那個照相製版技術還不甚發達的年代,當時週報圖文並置的編輯手法是將照片製成版畫再進行印刷與發行。這項任務由法國版畫家蘇希爾(Frédéric Sorrieu)擔任,他藉由版畫極為精細地重繪《荖濃溪的鵝卵石》圖像,原封不動地保留照片中的一景一物,並無增刪任何細節。一百多年以後,高俊宏手持照片在廢墟裡以畫筆重畫歷史靜照,去除了兩位原住民小孩的蹤跡,保留自然地景。這張原本表徵西方眼中的初始自然與東亞異景圖像的照片,如今不僅被台灣藝術家轉置於牆上,由於尺寸被數倍放大,致使觀看者的視野與壁畫處在同一水平位置,亦具讓他融入圖像空間的力量。4月 12, 2016

乳白色的幻夢

藤田嗣治與乳白色的裸女 (FOUJITA, 2015)

藤田嗣治與乳白色的裸女 (FOUJITA, 2015)時間是二十世紀初,藝術家齊聚、夜夜笙歌的巴黎,一位闖蕩十九世紀之都的日本畫家,在這裡憑獨創畫風打出知名度,卻也放浪形骸,不知戰爭的煙硝已蔓延至跟前。

創作相當稀少、我也從未接觸過的導演小栗康平,十年來唯一的作品《藤田嗣治與乳白色的裸女》,呈現獨創「乳白色肌膚」裸女畫像而馳名二十世紀初巴黎藝術圈的日本畫家藤田嗣治的生命風景。電影以各一小時篇幅的兩大段落,分別表現藤田嗣治在巴黎旅居十年、闖出名號的1920年代末生活,以及他在太平洋戰爭尾聲、1940年代中期返居日本並落腳在大後方的寂寥中年。本片攝影刻意營造陰暗而沈滯凝重的影像,鏡頭極少移動,使每個畫面都像一幅顏料上得太多的油畫。大量的固定鏡頭與簡約風格的場面調度,讓全片呈現強烈的舞台劇風格,彷彿將舞台上的劇碼搬到銀幕上。

3月 10, 2016

生之掛念、死之執念

岸辺之旅 (岸辺の旅, 2015)

岸辺之旅 (岸辺の旅, 2015)鋼琴老師瑞希失蹤三年的先生優介,突然回到家中,並告訴她自己已死。優介打過招呼,住了一夜,隔天必須出發訪友;瑞希自告奮勇,一起出發了。

同名小說改編的《岸辺之旅》,講的是生死牽掛的故事。優介與瑞希造訪的是優介的過去,他青少年時期曾交陪的老者、打工的飯館。交陪的老者與優介一般,都是已死之鬼,尚有牽掛而流連人世;打工飯館的夫妻,則有早逝的家人,卻是活著的飯館老闆娘掛念童年對死去姐妹的苛待。生死相隔,卻都有放不下的掛念或執念。前半部《岸辺之旅》,瑞希因優介而踏上的旅程,是度化他人的旅程,讓他們紓解在生死之世的掛念與執念,找到繼續前進的動力。

我們也同時注意到,老者的送報樓與夫妻的飯館,也曾是優介認識瑞希之前所工作過的地方。換句話說,他們造訪的不僅是優介的友人,也是那段過去裡,瑞希不曾認識的那個優介。優介不為瑞希所知的過去,逼使她面對他生前的外遇對象,並讓她再度踏上旅途,去到優介生前曾教書過的山中村落。山中村落仍有流連於人世的幽魂,但本片故事的真正主題,在電影伊始蜻蜓點水後,到這裡終於重又浮現:瑞希自己對於優介的掛念。也只有待得瑞希陪著優介處理完他的塵間事,並且和優介並坐在他消失的岸邊,瑞希才放下優介。這段岸邊之旅,原來一直都是瑞希的旅程,只是優介陪她走這一段。

我不想用東方這樣異國情調的字眼來探討《岸辺之旅》的底蘊,但這部電影所講的故事,與其說是救贖,可能更是關於渡化、關於掛念執念與解脫,箇中微妙之處,應當是輪迴觀才會有的思維。日本影壇的中生代健將黑澤清,再度展現他在《東京奏鳴曲》(2008)的犀利剪接與平淡生活中提煉生命重量的說故事功力。本片使用場面調度來說故事的功力令人驚嘆,以不落俗套、不留痕跡竟也無需解說的方式,讓淺野忠信飾演的優介穿梭於人鬼兩種形體之間;而我們看著優介等幽魂流連於陽世,偶而還化成有血肉的人,觀影間不覺扞格,只有納罕連連。黑澤清令我震攝的剪接技巧,巧妙揉合溫情與鬼片的元素。有人因此將《岸辺之旅》當作驚悚片來看;我則認為黑澤清在靜謐、平淡、與詭譎間,提煉出一種魔幻寫實的興味。

1月 29, 2016

2015國內華語片票房體檢

影評人兼影展策展人等多重身份的鄭秉泓在最近發表的一篇文章中說,當前國內電影產業最需要做的一件事是建立健全的票房數據機制。對此我心有戚戚焉。台灣電影市場的票房數字之難以掌握,此沈屙已為人詬病多年,卻似乎始終沒有顯著、具體的改善。而票房不但是製片公司分析並擬定投資策略的重要指標,也是學者或影評人的重要參考工具;而台灣戲院近年來已由威秀、國賓、秀泰、喜滿客等影城大規模整合,且有電腦購票系統輔助,沒有道理做不出像樣、具有公信力的票房資料。

但票房趨勢的整理偶而還是要做一下,回顧也好、拋磚引玉也罷,至不濟就當作自己做點功課,也許哪天用得上。

過去幾年來國內能有上億票房的國片,除了豬哥亮這塊屹立不搖的金字招牌,大約只有九把刀浪漫愛情片、魏德聖背書的作品、然後零星點綴本土色彩濃厚的幫派主題或搞笑片,總之都有固定的模式可以預測破千萬票房的題材或片型。去年異軍突起的《我的少女時代》有那麼點打破這慣例的味道。國片的校園題材可以說與浪漫愛情元素水乳交融、難以割捨,這與好萊塢的YA影片廣納愛情、公路、搞笑等成長主題相當不同。歷年來數得出的國產校園電影,題材幾乎只有青春男女的愛情初體驗一式,即使氣質獨特的《九降風》(2008),主軸之一仍然不脫愛情。

冷菜炒不膩的校園青春愛情題材,到了《我的少女時代》爆出無人能料的票房威力,以全台4.1億的總票房,直逼同類型國片影史票房冠軍、4.6億的《那些年,我們一起追的女孩》(2011)。本片也在沒有九把刀、也沒有任何當紅男女偶像的加持(除了華神)下,輕鬆拿下國內年度華語片票房冠軍。至於「留學」歸國後在國片市場無不破億的常勝軍豬哥亮,憑春節檔期的兩岸文化差異題材喜劇《大囍臨門》再度破億,以2.5億總票房屈居榜眼。幾達億元門檻的探花則是林超賢繼《激戰》(2013)後再度聯手彭于晏的勵志運動題材作品《破風》,但與《大囍臨門》差距已超過1.5億。

以下是2015年國內華語片票房排行,簡列十二大:

但票房趨勢的整理偶而還是要做一下,回顧也好、拋磚引玉也罷,至不濟就當作自己做點功課,也許哪天用得上。

過去幾年來國內能有上億票房的國片,除了豬哥亮這塊屹立不搖的金字招牌,大約只有九把刀浪漫愛情片、魏德聖背書的作品、然後零星點綴本土色彩濃厚的幫派主題或搞笑片,總之都有固定的模式可以預測破千萬票房的題材或片型。去年異軍突起的《我的少女時代》有那麼點打破這慣例的味道。國片的校園題材可以說與浪漫愛情元素水乳交融、難以割捨,這與好萊塢的YA影片廣納愛情、公路、搞笑等成長主題相當不同。歷年來數得出的國產校園電影,題材幾乎只有青春男女的愛情初體驗一式,即使氣質獨特的《九降風》(2008),主軸之一仍然不脫愛情。

冷菜炒不膩的校園青春愛情題材,到了《我的少女時代》爆出無人能料的票房威力,以全台4.1億的總票房,直逼同類型國片影史票房冠軍、4.6億的《那些年,我們一起追的女孩》(2011)。本片也在沒有九把刀、也沒有任何當紅男女偶像的加持(除了華神)下,輕鬆拿下國內年度華語片票房冠軍。至於「留學」歸國後在國片市場無不破億的常勝軍豬哥亮,憑春節檔期的兩岸文化差異題材喜劇《大囍臨門》再度破億,以2.5億總票房屈居榜眼。幾達億元門檻的探花則是林超賢繼《激戰》(2013)後再度聯手彭于晏的勵志運動題材作品《破風》,但與《大囍臨門》差距已超過1.5億。

以下是2015年國內華語片票房排行,簡列十二大:

1月 24, 2016

看片小記 史帝夫賈伯斯 (Steve Jobs, 2015)

以《社群網戰》(The Social Network, 2010)首次入圍並且得到奧斯卡最佳編劇的Aaron Sorkin,去年再次譜寫電腦/高科技產業的蓋世天才故事,此番從美國東岸轉到西岸,並由另一位奇才導演Danny Boyle執導,講蘋果電腦一進一出的賈伯斯故事。

全片不以流水帳的老套交代天才一生,而是以三場關鍵的產品發表會為主要事件,來烘托賈伯斯出名的偏執與完美主義。這三場事件分別是1984年麥金塔電腦、1988年賈伯斯被迫離開蘋果電腦而自創品牌的NeXT、以及1998年賈伯斯王子復仇回到蘋果電腦後推出iMac等三場產品發表會。這三場發表會分別代表賈伯斯事業軌跡中的三個轉折點:麥金塔電腦讓賈伯斯也讓蘋果電腦遭遇重大挫敗,更讓蘋果電腦開除專斷、一意孤行的賈伯斯;自創品牌並在四年後推出NeXT電腦的賈伯斯,這次又失敗了,卻是有策略的失敗,使他重回蘋果電腦;王子復仇的真正成功,出現在整整十年之後,iMac真正讓蘋果電腦起死回生,從此一路風光近二十年,蘋果熱至今不衰。

全片不以流水帳的老套交代天才一生,而是以三場關鍵的產品發表會為主要事件,來烘托賈伯斯出名的偏執與完美主義。這三場事件分別是1984年麥金塔電腦、1988年賈伯斯被迫離開蘋果電腦而自創品牌的NeXT、以及1998年賈伯斯王子復仇回到蘋果電腦後推出iMac等三場產品發表會。這三場發表會分別代表賈伯斯事業軌跡中的三個轉折點:麥金塔電腦讓賈伯斯也讓蘋果電腦遭遇重大挫敗,更讓蘋果電腦開除專斷、一意孤行的賈伯斯;自創品牌並在四年後推出NeXT電腦的賈伯斯,這次又失敗了,卻是有策略的失敗,使他重回蘋果電腦;王子復仇的真正成功,出現在整整十年之後,iMac真正讓蘋果電腦起死回生,從此一路風光近二十年,蘋果熱至今不衰。

訂閱:

意見 (Atom)